皆さん、有給休暇の申請の際に理由を聞かれることがあると思います。

その際に有給を取得する理由を伝えなければならない法的な義務はあるのでしょうか。

本コラムでは、有給休暇の性質、有給休暇に理由が必要なのか及び有給休暇を使わせてもらえなかった際の対処法について解説します。

有給休暇とは

有給休暇とは、正式には年次有給休暇といい、労働者に対し一定の休暇を有給で保障する制度です。

有給休暇は以下の2つの要件を満たしたときに、当然に労働者に付与されます(労働基準法39条)。

- 一定期間勤務を継続すること(※)

- 期間の全労働日の8割以上出勤すること

(※)勤続期間と付与される有給の日数

| 勤続 期間 | 6か月 | 1年 6か月 | 2年 6か月 | 3年 6か月 | 4年 6か月 | 5年 6か月 | 6年 6か月 |

| 有給付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

有給休暇の申請に理由は必要ない

有給休暇は、法的には①一定期間勤務を継続すること②期間の全労働日の8割以上出勤すること、この2つの要件さえ満たせば当然に労働者に与えられるものです。したがって、法的には有給休暇の取得に理由は必要ありません。

しかし事実上、有給休暇を取得する際に、会社が理由を要求している場合もあるかと思います。

もっとも、会社は、有給休暇取得の理由によって、有給休暇を拒否することはできません。

したがって、有給休暇の理由については「私用のため」との記載で十分です。

有給休暇の取得が認められない場合もある

有給休暇申請しても以下のような場合には、申請した時期に取得できないことがあります。

会社が時季変更権を行使した場合

労働者は具体的な日にちを定めて有給の申請を行います(この労働者の権利を時季指定権といいます。)が、当該日程に労働者に休暇を与えてしまうと会社の「事業の正常な運営を妨げる場合」となることがあります。具体例としては、労働者の指定した日程が、会社の繁忙期と重なっているような場合などです。

このような場合には、会社は、労働者に対し、労働者の指定した日程を変更し、他の日程に再指定を促すことができます(労働基準法39条5項)。この会社の権利を時季変更権といいます。

裁判例では、「事業の正常な運営を妨げる場合」に当たるかは、事業の規模、内容、労働者が担当する仕事の内容、性質、繁閑、代替勤務者の配置の難易、同じ時季に請求した者の人数など、諸般の事情を考慮して客観的かつ合理的に判断されるとしています(東亜紡績事件 大阪地裁昭和33年4月10日)。

また、代替勤務者の配置について、判例は、労働基準法は、会社に対しできるだけ労働者が指定した時季に休暇を取れるよう状況に応じた配慮をすることを要請していることを理由に、

会社側が通常の配慮をすれば、代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されない場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」には当たらないとして、会社の時季変更権の行使を無効と判断しています(電電公社弘前電報電話局事件 最判昭和62年7月10日)。

このように会社が労働者の時季指定権の行使に対して時季変更権を行使するためには客観的かつ合理的な理由が必要とされています。

計画年休の対象である場合

計画年休制度(労働基準法39条6項)とは、集団的に有給の当該年度の時季指定を行う制度です。

計画年休制度を実施する場合、使用者は労働者の過半数の代表者又は労働組合との間で労使協定(計画年休協定)を締結しなければなりません。

計画年休協定が締結された場合、当該年休日として指定された日または日数については個々の労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権を行使することはできないことになります。

もっとも、計画年休制度は、各労働者の有する有給のうち少なくとも5日は計画年休の対象外としなければならないと労働基準法で規定されています(労働基準法39条6項)。

よって、計画年休制度が実施されている場合でも、最低5日は労働者の希望する日程での有給を取得することができます。

有給休暇を断られたら・・・

申請したにもかかわらず有給休暇の取得を断られた場合、まずは会社に対して有給休暇を取得できない詳細な理由を確認しましょう。

有給休暇は労働者に当然に与えられる権利であって、会社は、「事業の正常な運営を妨げる場合」に時季変更権を行使するといった理由などがない限り、有給の申請を拒むことはできません。

有給休暇を取得する理由から有給の取得を拒否されるといった場合には、その有給の申請を拒否することは違法と判断される可能性があります。

有給休暇を使わせてもらえない場合には以下の対応を取ることが効果的です。

労働基準監督署に申告する

会社が、「事業の正常な運営を妨げる場合」でないにもかかわらず、有給を拒む場合、労働基準法違反となります。

また、会社は、各労働者に最低でも1年間で5日間有給を取得させなければならない義務を負っており、これに違反すると120万円以下の罰金に処せられます(労働基準法39条7項、120条)。

労働者は、会社に労働基準法違反のおそれがあるとき、労働基準監督署に申告することができます。

労働基準監督署は、労働者の申告の内容を元に、調査を行い、違法の事実が確認できた場合には、会社に対し指導や是正勧告を行います。

労働基準監督署による指導や是正勧告を受け、会社が有給取得を拒んでいる状況が解消される可能性があります。

まとめ

・有給は、法律で定められた休日であって、その取得に理由は必要ではない

・会社が時季変更権を行使した場合や計画年休の対象となっている場合には労働者の指定した日程で有給が取得できない場合もある

・会社が有給取得を正当な理由なく拒んでいるような場合には労働基準監督署に申告することも検討する

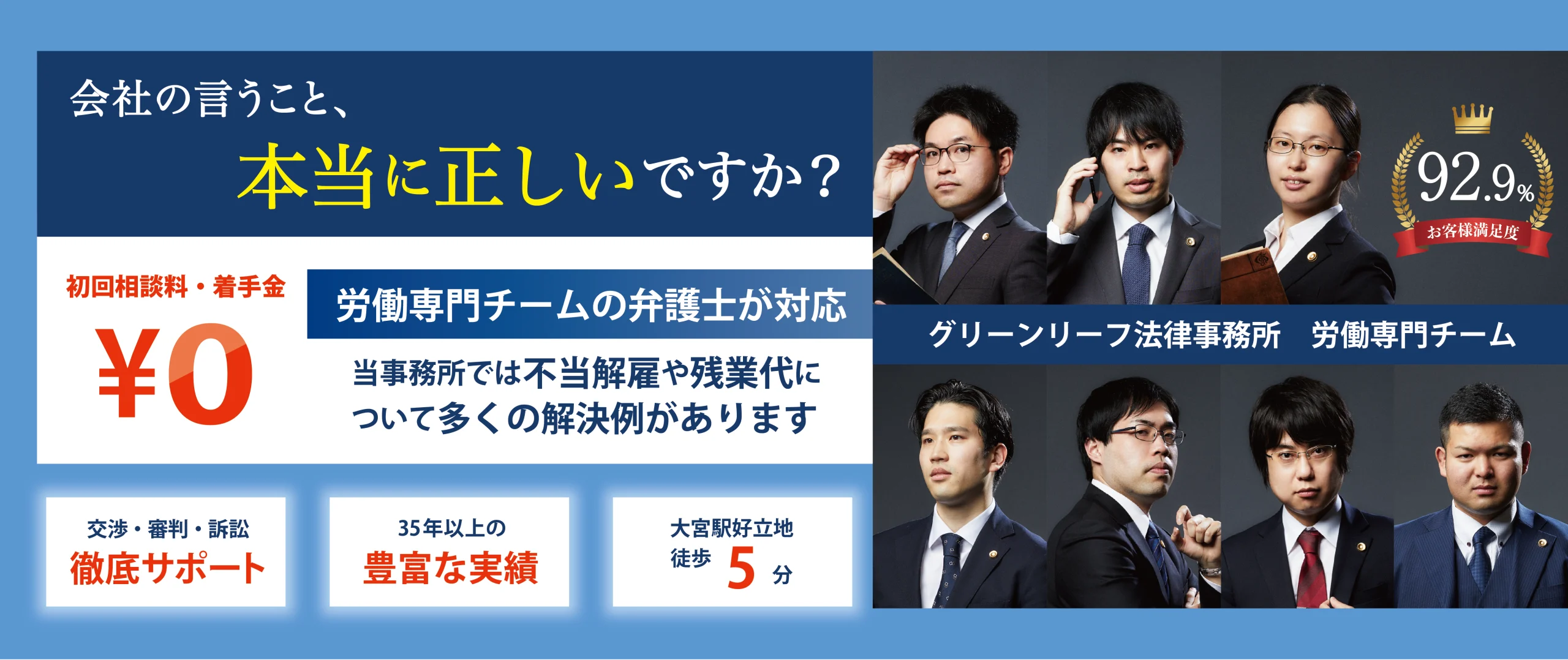

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。